세계무역기구(WTO)는 특정 산업 혹은 기업에 대한 보조금 지급을 엄연히 금지하고 있다. 특정 보조금이 자유·공정무역을 해칠 수 있어서다. 그러나 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 이같은 WTO 규정을 대놓고 무시하고 있다. 지난해 반도체 자급률 개선을 위해 3440억위안(약 475억달러·약 65조원) 규모의 제3기 반도체 지원기금을 조성한 중국이 대표적이다. 이는 곧 자국 반도체 기업들이 일시적으로 적자를 보더라도 사업을 이어나갈 수 있다는 뜻이다. 한국을 비롯한 다른 나라 기업들은 고스란히 손해를 보는 구조다.

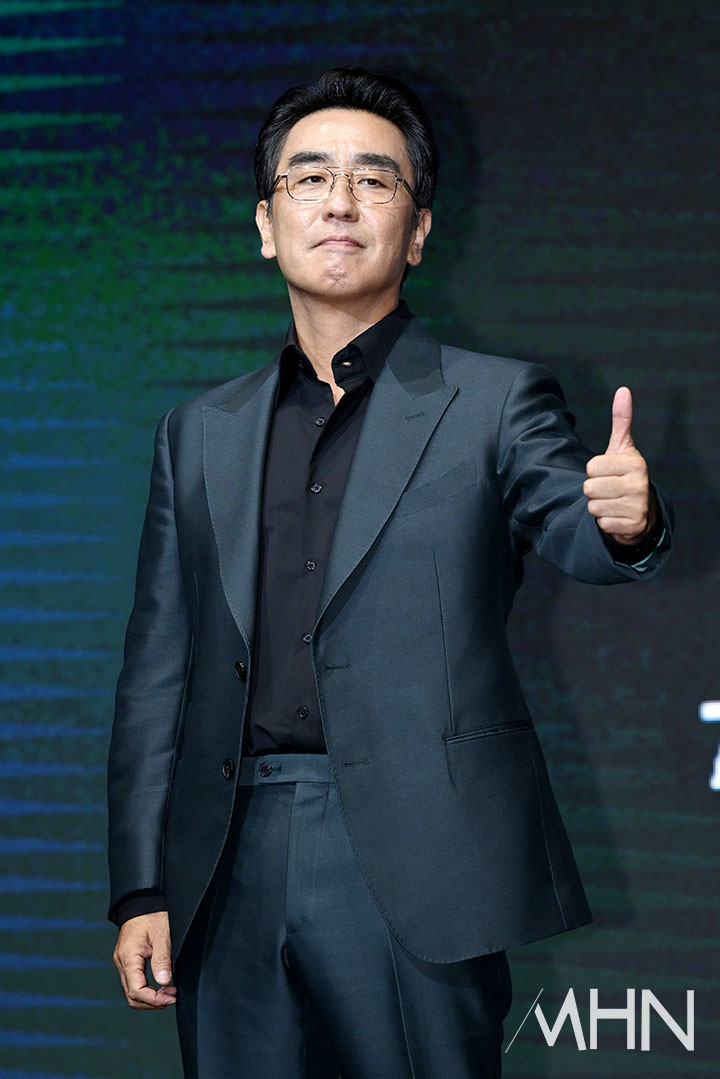

김정관 산업통상자원부 장관 후보자.(사진=연합뉴스)

김 후보자가 그러면서 도입을 천명한 게 반도체, 배터리 등에 대한 생산세액공제다. 미국이 배터리, 태양광 패널, 청정연료 등의 생산량에 연동한 첨단제조생산세액공제(AMPC)와 유사하다. 그동안 한국 정부는 반도체 등의 분야에서 최대 투자금의 20%의 세액공제를 일회성으로 제공해 왔는데, 세액공제의 규모를 더 확대하겠다는 뜻이다. 당장 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들이 생산량을 늘릴 경우 수조원 규모의 세제 혜택을 받을 수 있다는 추정이 나온다. 김 후보자는 인사청문회를 통과하면 이를 최우선 추진할 것으로 점쳐진다. 첨단산업 지원을 두고서는 여야간 입장차가 크지 않기 때문이다.

김 후보자는 중국 기업들이 사실상 장악한 배터리 산업을 두고서도 “전기차 캐즘(일시적 수요 정체), 중국의 부상 등에 따른 우리 산업의 위기 극복과 경쟁력 강화가 시급한 상황”이라며 지원 의지를 분명히 했다.

김 후보자는 그러나 직접 보조금에 대해서는 거론하지 않았다. 해외 주요국들처럼 시설투자 단계부터 사전적인 성격의 보조금을 지급하는 게 재정 여건상 현실적인 부담이 있기 때문으로 읽힌다. 사후적인 생산량으로 ‘결과’를 내야 세액공제를 더 해주겠다는 건 이상과 현실 사이에서 고민한 흔적으로 보인다. 이같은 기조는 이재명 대통령이 내건 첨단산업 지원 공약과 궤를 같이하는 측면이 있다.

반도체업계 한 고위관계자는 “기업 입장에서 직접 보조금과 세액공제는 엄연히 다르다”며 “해외 주요국들과 직접 비교하는 건 무리가 있다”고 말했다. 이 관계자는 다만 “세액공제 규모가 커져서 차세대 시설투자 때 재정적으로 다소 숨통이 트이는 효과는 있을 것”이라고 했다.

산업계는 새 정부가 산업정책을 전면에 내세우는데 대한 기대감 역시 있다. 또 다른 산업계 인사는 “김 후보자는 기획재정부 근무 시절 ‘에이스’로 평가 받았고 기업에서도 어느 공직자 출신 기업인들보다 인정 받았다”며 “공직 사회와 기업 현장을 두루 알기 때문에 현실적이고 실질적인 정책이 나올 것이라는 기대가 있다”고 했다.

김 후보자가 원전의 필요성을 인정한 점 역시 주목된다. 김 후보자는 “원전은 무탄소 에너지원 중 하나”라며 “원전과 재생에너지 등 에너지원의 조화로운 구성이 중요하다”고 했다. 감원전 기조를 통해서는 인공지능(AI) 시대를 주도할 수 없다는 게 업계 인사들의 공통된 의견이다.