기록적인 폭우가 내린 17일 충남 예산군 고덕면 용리에서 소들이 침수된 우사를 탈출하고 있다. /뉴스1 © News1 김기태 기자

역대급 폭우에 쌀, 수박, 고추, 깻잎 등 주요 농산물과 축산 농가가 일제히 침수 피해를 입었다. 전국적으로 서울 면적 40%에 달하는 규모의 농작물이 물에 잠긴 것으로 나타났다.

이에 따라 막대한 농가 피해는 물론, 밥상물가 상승 우려도 커지고 있다.

21일 농림축산식품부에 따르면 지난 16일부터 19일 오후 5시까지 이어진 집중호우로 인한 농작물 침수 면적은 2만 4247㏊(헥타르)에 달하는 것으로 잠정 집계됐다.

이는 서울 전체 면적(6만 500㏊)의 약 39.6% 수준에 이른다.

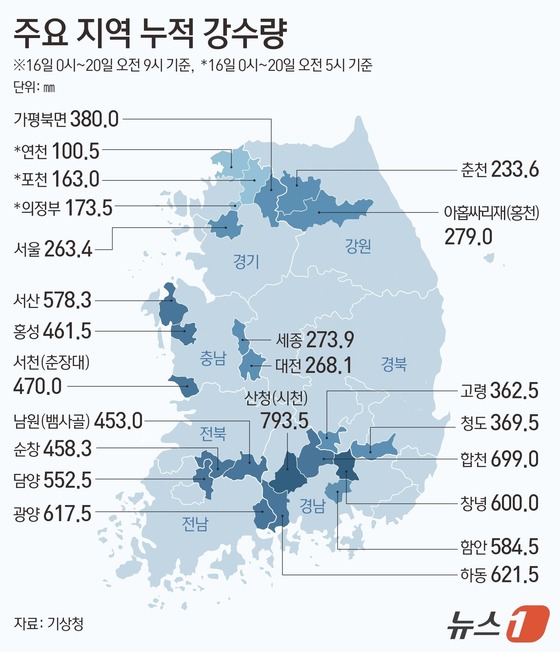

이 같은 농가 피해는 최대 793.5㎜의 물폭탄이 주로 충청과 남부 지방에 집중되면서 심화됐다.

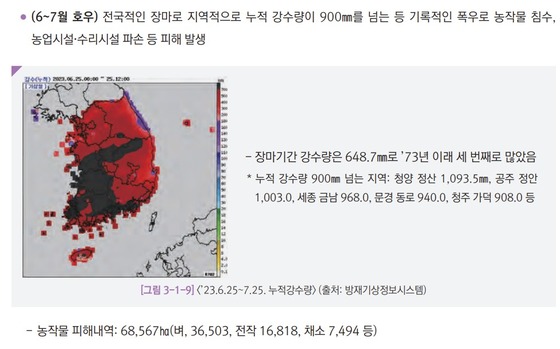

축산 농가는 더 심각한 피해를 입었다. 닭 90만 마리 이상이 떼죽음을 당하는 등 총 103만 마리의 가축이 폐사한 것으로 추산됐다. 이번처럼 괴물급 강우였던 2023년 장마 당시 가축 피해 규모(91만 2000마리)를 단 4일 만에 뛰어넘은 것이다.

© News1 김지영 디자이너

장대비는 벼·콩 등 식량작물뿐 아니라 멜론, 수박, 고추, 대파 등 주요 채소와 과일 전반을 휩쓸었다. 구체적으로 △벼 2만 986㏊ △논콩 1860㏊ 외 △멜론 139㏊ △수박 127㏊ △고추 108㏊ △콩 100㏊ △쪽파 95㏊ △대파 80㏊ △깻잎 78㏊ △딸기 66㏊ △배 66㏊ 등이 침수 피해를 입었다.

피해를 입은 작물 대부분은 이미 이른 폭염에 가격이 올랐던 작물이어서 향후 가격 급등이 우려된다.

대표적으로 수박의 경우 무더위에 생산이 줄었으나, 수요는 오히려 늘면서 가격이 고공행진을 이어갔다. 지난 18일 수박 1통의 소매가격은 3만 866원으로, 1달 전보다 41.0%, 1년 전보다 44.6% 올랐다.

폭우 피해가 심각한 깻잎 역시 찌는 더위에 값이 빠르게 오르는 상황이었다. 깻잎 100g 가격은 18일 기준 2661원으로, 전월 대비 9.42%, 전년 대비 14.95% 상승했다.

축산물도 예외는 아니다. 축산물품질평가원에 따르면 이달 달걀 평균 가격은 특란 30구 기준 7031원으로 전년 대비 6.72% 올랐다. 육계도 전월보다 6.9% 상승한 1㎏당 5952원에 거래되고 있다. 지난달부터 이어진 폭염으로 집단 폐사가 속출한 데다 이번 수해까지 겹치면서, 향후 추가 가격 상승 우려가 제기된다.

여름 호우가 이어졌던 2023년 김장 재료 가격 © News1 김초희 디자이너

이번처럼 강수량이 폭증했던 2023년 장마는 당시 물가를 2%대에서 3% 중반까지 뛰게 한 주범이었다. 6~7월 폭우로 농축산물 등 식료품값이 치솟자, 8월 소비자물가 상승률은 3.4%로 전월(2.3%) 대비 1.1%포인트(p) 급등했다. 당시 식료품은 물가 상승에 4분의 1 정도(0.8%P)를 기여해 전체 12개 부문 중 기여도가 가장 높았다.

게다가 올해는 내수 부양 관점에서 물가 안정이 특히 절실하다는 지적이 나온다. 이번 폭우는 2%대 물가 안정 흐름 속에 새 정부 출범과 금리 인하 기대가 맞물려 소비 심리가 회복되는 가운데 발생했다.

만일 먹거리 물가가 과거처럼 튄다면 심리 훈풍에 열리던 지갑은 다시 닫힐 가능성이 크다. 겨우 반등의 계기를 마련한 내수 경기는 다시 꺾일 수밖에 없다.

수해 복구와 물가 관리는 새 정부 경제팀이 공식 출범 후 마주한 첫 긴급 현안이자 경제 운용 역량을 입증할 시험대가 될 전망이다.

(관계부처 합동 2023년 이상기후 보고서)

과거 사례를 감안하면, 이번 폭우는 우리 농가에 역대급 수준의 피해를 안겼다.

정부가 매년 펴내는 '이상기후 보고서'를 보면, 역대 2위 강수량을 기록했던 지난 2020년 장마는 총 3만 3492㏊의 농작물 침수 피해를 냈다.

이번 폭우는 나흘에 그쳤으나 2020년 장마(54일·6월 24일~8월 16일) 대비 70%에 달하는 큰 피해를 한 번에 발생시켰다. 역대 강수량 3위인 2023년 장마(6만 8567㏊)와 비교해도 침수 면적이 상당히 넓다. 짧은 수해 기간을 고려하면 특히 피해 정도가 엄중하다.

농식품부가 집계한 현재 잠정 피해 규모는 향후 정밀 조사 과정에서 변할 수 있다. 일부 피해가 축소될 가능성도 있지만, 통상 수해 뒤에는 병충해 등 2차 피해가 동반되는 경우가 많아 피해가 확대될 여지도 배제할 수 없다.

icef08@news1.kr